テクノロジーとデザインから生まれる新しい世界

「プロダクトデザイナー」としてイギリスでアウトドア用の新素材の開発などに取り組んでいる亀井潤さん。東北大で工学を学んだあと、イギリスの大学院でデザインを専攻されました。複数の専門性を組み合わせて自分の世界を創っている亀井さんに、進路選択のきっかけや現在の事業についてお話を伺いました。

どんなイノベーションを目指しているか

テクノロジーとデザインを掛け合わせた新素材の開発

今私が取り組んでいるのは、新素材を使ったアウトドア・スポーツウェア用の新素材の開発です。特に防水機能(水をはじく機能)に着目をして開発をしています。

スポーツウェアに防水機能を加えるために化学物質のフッ素化合物が使われているのですが、実はこのフッ素化合物が近年環境に悪影響があるということで課題になっていて、私がいるヨーロッパでは使用に規制が広がっています。フッ素化合物は分解がされにくく、水に溜まってしまうことによる人体への毒性も指摘されています。

そこで、私たちはフッ素化合物に代わる新しい材料の開発に力を入れています。2年半をかけて「AMPHITEX」という新素材を開発。防水性を持ちながら適切な透湿性(汗を逃す機能)を保ち、また伸縮性のある素材にしました。また環境に配慮し100%リサイクルが可能な素材で作っています。

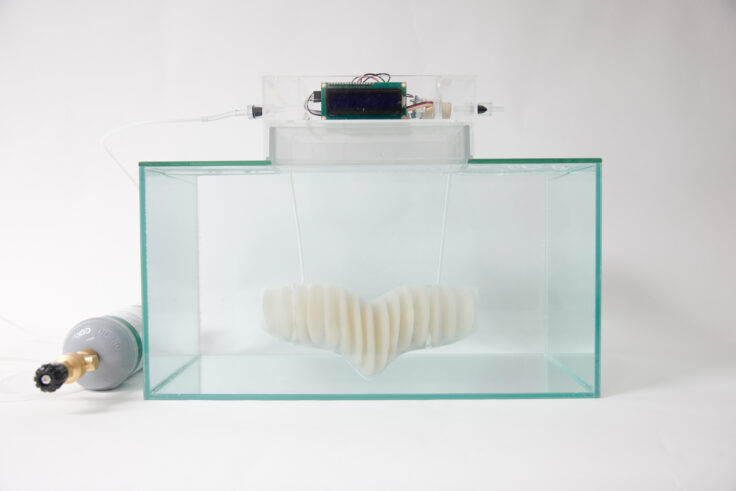

この技術のもとになったのは、別のプロジェクトで開発を進めていた「人工エラ」でした。人工エラとは、「魚のエラ」を想像していただければわかりやすいかと思います。魚は「エラ」から水中に溶けた酸素を取り込み、生きていくことができます。このエラを人間がつけるとどうなるだろうか?という観点で人工エラを開発しました。

水生昆虫の呼吸の仕組みにヒントを得て、エラを作製しました。水中に溶けている酸素を効率的に取り込むためには広大な表面積が必要となります。そのため、表面積を最大化できる形状をコンピューターで算出し、新しく開発した材料を3Dプリントすることでエラを作製しました。なぜ人工エラを作ったかというと、地球温暖化で海面が上昇し、都市が水没した未来で、人々がどう生活するかを考えたときに、人々がエラを装着するというシナリオを考えたからでした。

ただ、人工エラを量産するためにはかなりの時間がかかります。より早く商品化できるものとして着目したのが、アパレル・ファッションの分野。中でもスポーツウェア用の防水素材でした。最初に話したように素材の規制が広がっていてニーズがあることは明らかでした。そして、実は人工エラで研究していた技術は、「液体を通さずに気体を通す」という技術なので、液体を通さない防水素材には応用ができたのです。水中の人工エラの働きを、陸上で考えてみると、技術のつながりが見えてきたのです。 2年半ほどかけて素材は完成しましたが、思い通りにいかないことも多かったです。泥臭く、地道なことを繰り返し、ジグザグに進んでいたような感覚でしたが、柔軟性を持ちながら進めることで徐々に形になってきました。

これまでの歩み

私自身は大阪の出身で、子供時代は親の仕事の関係でフランスと日本で学びました。高校時代好きだったのは化学でした。例えば、実験で色が変わったり、反応があったりして目に見えて変化していくことが見えることと、目には見えないけれども、変化が進んでいることが好きでした。大学は東北大学に進んで大学から仙台で過ごしたのですが、大学2年生の終わりに東日本大震災を経験しました。私は当時トライアスロンをやっていて、三陸の沿岸部は岩手県から福島県までほぼすべて自転車で巡りました。とても自然が豊かだなと思っていた場所が、津波で被災してしまいました。

私は当時工学部で学んでいて、ちょうど専門に研究する分野の研究室を選ぶタイミングでした。自分が学んでいる「工学」や「テクノロジー」のあり方を考えさせられました。自然と対立するのではなく、自然に寄り添う工学って何だろう、そう考えた時にたまたま、「生物の動きを応用して新しいテクノロジーを生み出す「バイオミメティクス」という分野に出会いました。偶然読んだ、ちょうちょの羽の発色を工学の視点で考えるというテーマの論文がきっかけでした。そこで東北大学の「バイオミメティクス」の研究室で大学院まで研究をしていました。

アイデア・技術を実現するために

「デザイン」の視点を研究に生かす

技術を実現していくためにはテクノロジーと何かの掛け合わせが大切だと思います。私の場合は、「研究」と「デザイン」という2つの専門性を活かして仕事をしています。「理系」というバックグラウンドを持ちながら、「デザイン」もできるというのは自分にしかない強みだと考えています。

デザインに着目をしたのは、研究者として研究するよりも早く、何か世の中を変えていけるようなことを生み出せると思ったからです。先ほど話に挙げたバイオミメティクスの研究室で研究をしていると、世の中に役立つ技術を開発するためには、数十年単位の長い時間がかかることに気づきました。

もんもんと考えたりしている中で偶然出会ったのが、「プロダクトデザイナー」という職業の方でした。プロダクトデザイナーとはデザインの視点を活かして実生活で使われるものづくりを行う仕事のことで、その方は理系的なテクノロジーの知識を活かし、実生活で使われるものづくりのデザインを行っていました。私は大学時代研究をしながら、「TEDxTOHOKU」というプレゼンテーションイベントを立ち上げ、イベントの企画にも関わっていたので、色々な職業の方と出会える機会があったのですが、そのつながりの中で出会うことができました。そこで大学院はイギリスに進み、その方が学んだ大学院でデザインを学ぶことにしました。「デザイン」といってもものの形をつくるのはその一部です。作ったものを通して、よい体験を提供できるかまで含むのがデザインだと考えています。

未来へ向けて・高校生へのメッセージ

今後はまずはスポーツウェアの素材の量産化を目指しています。今はヨーロッパやアジアの工場で量産化に向けた開発を進めながら準備を進めています。

高校生の皆さんへのメッセージとしては、平均レベルでもいいから、2つのことができるというのは、とても強みになると思います。例えば例えばサッカーが友達よりうまくなるというのは、何とか手が届く目標だと思います。でもサッカーを極めてプロになるというのはかなり高いハードルです。でも、もしサッカーがうまくて、例えば別の分野でも何かができるというのは強みになると思います。たとえばサッカーができて、駅伝も走れる。サッカーができて、英語もしゃべれる、などです。このように「できること」を増やせればいいと思います。

勉強でも、文系・理系の枠にとらわれず、面白いことに視野を広げてやってみるのが大切だと思います。例えば私は理系の研究をしていましたが、理系分野であってもサイエンス的な知識・技術に加えて、アート的な発想、工夫も必要になってきます。受験科目だから勉強するのではなく、もっと広い視野で、「人生を豊かにできるから」と思って頑張ってみるのもいいと思います。

編集後記

テクノロジーとデザインを組み合わせて新しい価値を生み出す亀井さん。おすすめの本として挙げたのは科学者・寺田寅彦の「茶わんの湯」。そして文章を論理的に書く能力は大人になって一番大事なスキルということで「理科系の作文技術(中公新書)」とのことです。